(中央社記者劉千綾台北23日電)根據人力銀行統計,近10年綠領職缺成長達10倍,永續管理師、碳盤查管理顧問師等成為熱門職缺,其中又以製造業、半導體產業需求占最大宗。專家表示,擁有ESG知識就是「多一雙翅膀」,建議有志投入者透過上課、考照等方式提升職場競爭力。

淨零浪潮襲來,減碳幾乎成為各行各業的必修課,製造業須揭露產品碳足跡、上市櫃公司有責任申報永續報告書。104人力銀行職涯教育長王榮春受邀到學校演講,也發現越來越多人在問「什麼是綠領工作」、「綠領工作在做什麼」。

根據聯合國環境規劃署(UNEP)與國際勞工組織(ILO)等機構定義,綠領工作為「無論農、工、服務業或公部門,任何有助保存、維護、重建環境品質的適宜工作皆屬之」。簡言之,是指對於環境保護或永續生活有貢獻的職業。

澳洲新南威爾斯州政府對綠領(green collar)有更明確定義,主要指任職於綠色組織的管理者、專業及技術人員、文書、銷售、服務乃至僅具一定技術水準或學經歷員工;或在其他不歸為綠色組織中具備綠色技能和執掌的管理者、專業人士和技術人員。

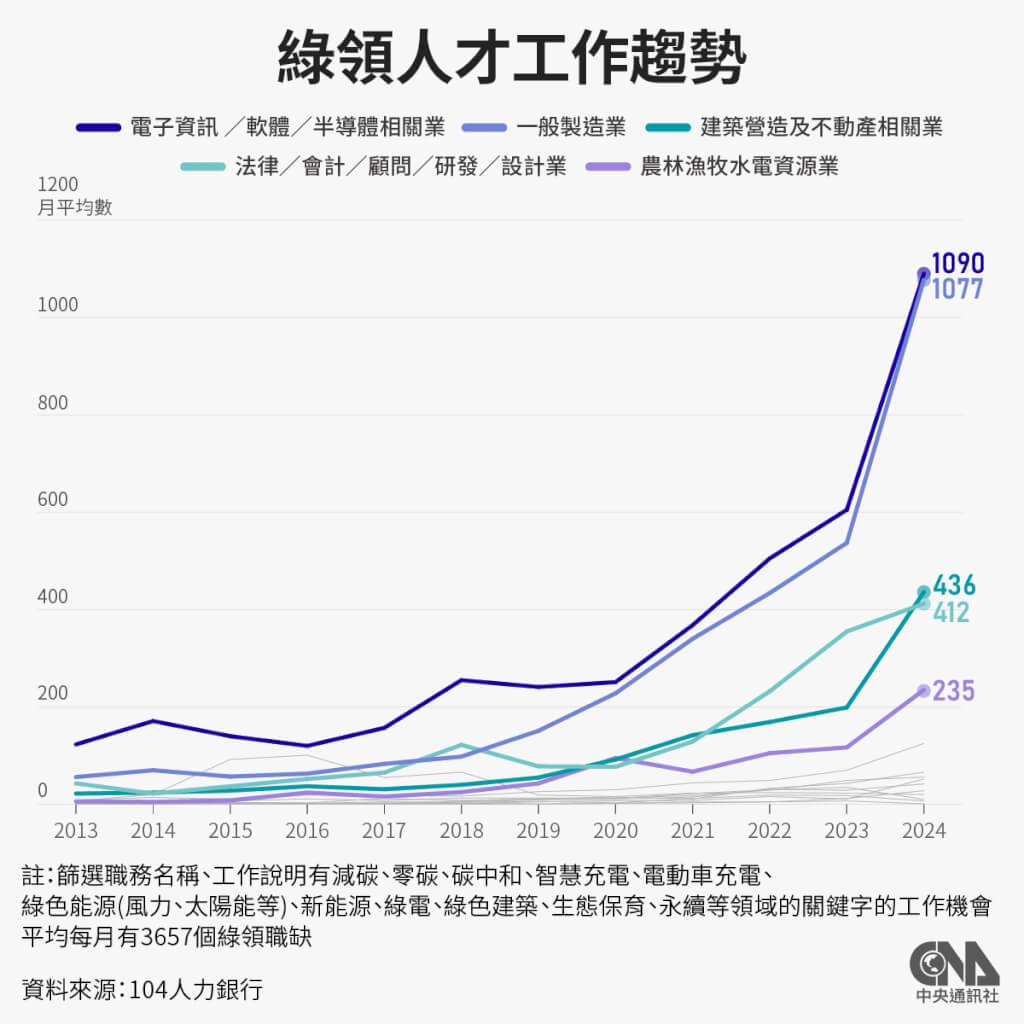

104人力銀行數據顯示,每月平均工作數為112.7萬,其中有3657個綠領職缺。王榮春表示,綠領工作仍屬新興領域,在整體工作數占比小,但近年在國際客戶要求、淨零法規和政策等推升下,相關工作數量快速成長。

根據最新統計,2024年平均每月有3657個綠領職缺,年成長幅度高達73%,拉長時間觀察,近10年成長幅度更高達10倍。其中以一般製造業、電子資訊/軟體/半導體相關產業需求最多,平均每月徵才數量超過千個,合計占整體綠領人才需求近6成。

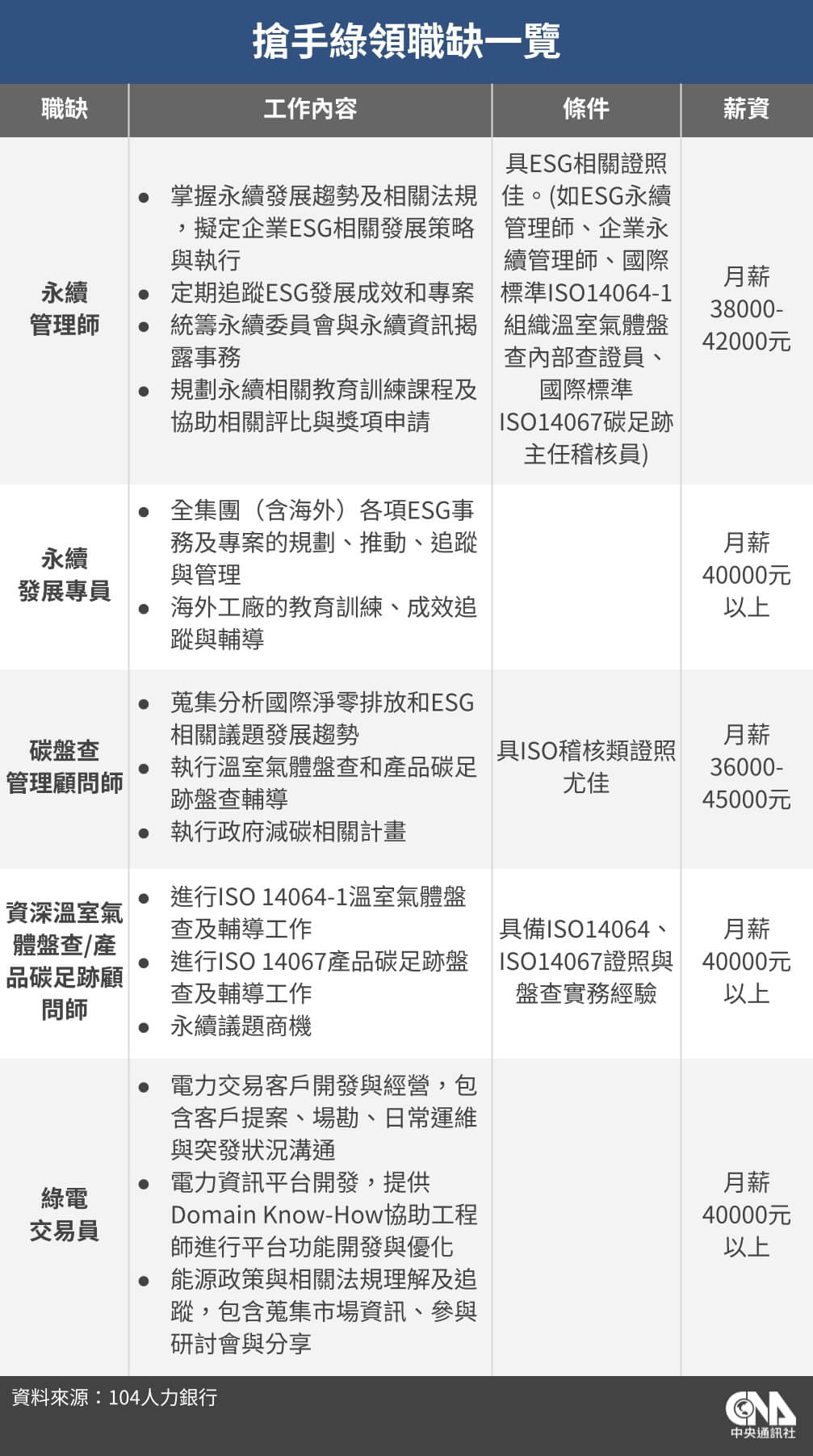

若以減碳、零碳、綠色能源、綠電、綠色建築、生態保育、永續等關鍵字搜尋綠領職缺,人力銀行網站顯示的熱門職缺,包括永續管理師、碳盤查管理顧問師、綠電交易員等,不僅製造業開缺,銀行、連鎖量販店和會計師事務所也都釋出相關職缺。

進一步觀察工作內容,永續管理師須掌握國際永續發展趨勢及相關法規,擬定企業ESG策略、執行計畫,由於企業也越來越重視內部人力培訓,永續管理師也須規劃永續相關教育訓練課程;碳盤查管理顧問師則負責執行溫室氣體盤查、產品碳足跡盤查輔導,以及開拓永續議題商機。

王榮春分析,淨零人才主要分為管理、工程2大類。管理類的ESG永續管理師,負責公司財務、永續報告和碳盤查,尤其越來越多行業要求製作永續報告書,使企業對永續管理師的需求大增;此外機械、電機專業背景人才,則投入綠能、環保、ESG設備相關工作。

在發展綠能政策推動下,王榮春表示,離岸風電開發專員/工程師、太陽能維運工程師等相關職缺被視為高薪的綠領職缺,人才專業技能含量較高,科系要求包括河海或船舶工程、海洋學相關或工程學科類。

雖然特定領域要求的技術含量偏高,但王榮春也觀察企業招聘綠領人才時,歡迎新鮮人的職缺將近2000個,且以不限科系為最大宗,其次為工程、機械以及商管學群,顯示企業對沒有工作經驗、或是沒有淨零相關專業的應徵者抱持開放態度,不過也反映目前大學相關課程資源較少。

看準綠領人才需求趨勢,近期東海、中央和台師大等學校陸續開設相關課程。王榮春建議,對環境保育、ESG領域有興趣的學生,能夠先參與課程、取得證照,求職時會比較吃香,擁有ESG知識就像是在既有專業上「多一雙翅膀」,提高未來就業競爭力。

他指出,透過參與淨零課程,不僅替自己創造徵才時的加分條件,包括取得ESG相關證照和實務經驗,另一個隱形的好處是認識業內人士,與業界講師保持良好關係,也是未來進入職場的絕佳跳板。

至於綠領薪資是否具備競爭力,王榮春表示,發現許多綠領的工作職缺會寫面議,依照規定,面議的薪資為新台幣4萬元以上,若拉長工作年資,綠領人才的薪資成長幅度也會比其他職位還要高。(編輯:林淑媛)1130623